三島神社は上田市に伝わる伝統文化には欠かせない大切な神社です。

三島神社の歴史と、今も当時のまま現存する”氷結の風穴”などまとめてご紹介したいと思います。

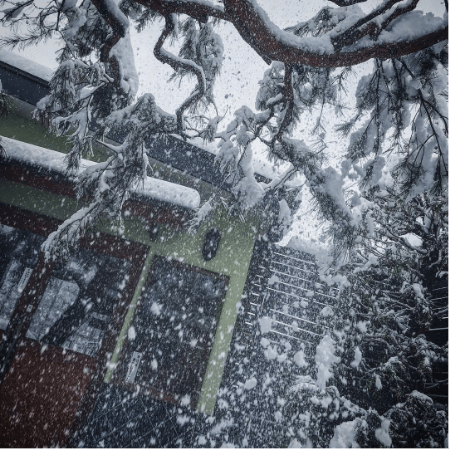

■三島神社とは

三島神社は長野県上田市真田町に鎮座します。

三島神社はもともと水の神様として祀らていましたが、後に蚕の神様として祀られるようになりました。

上田市は雨が少ない土地柄を生かした養蚕業が盛んに行われており、かつては養蚕天国とも言われていました。上田市の伝統産業である「上田紬」も現在に伝わる蚕糸業の一つです。

大正時代には養蚕信仰のもと蚕の豊作を祈願し、神社には蚕を飼育するための円座「イッツァ」(藁を編んで作ったもの)を奉納。(現在は上田市立信濃国分寺資料館に保管)

現在はミニチュア3枚のみが現存し、上田市指定の有形民俗文化財に認定されています。

■銅製十一面観音像御正体

上田市の指定文化財「銅製十一面観音像御正体」は三島神社で発見されました。

御正体とは、神の象徴である鏡の中に仏を浮かせた懸仏(カケボトケ)です。

平安時代の後期から江戸時代にかけて、御正体は各地で盛んに造られるようになりました。

鏡板に「銅製十一面観音像御正体」を貼り付け、像は銅板を打ち出した槌起こしか鋳造により浮き彫り風に造られています。

着衣の輪郭や襞・装身具・蓮弁などはたがねによる毛彫りで表現され、よく見ると頭の部分には十一面の顔が掘られています。

平安時代後期(12世紀後半)の制作とされ、白山信仰の本地仏として山家神社境内にあった白山寺に伝来したものが何らかの事情で三島神社に引き継がれたものと考えられています。

この御正体は上田市立信濃国分寺資料館で常設展示しております。

■氷結の風穴

別所温泉森林公園へ行く途中、三島神社の近くに「氷結の風穴」と呼ばれる場所があります。

養蚕業が盛んだった頃、蚕種業者「種屋」は塩田平に 357 軒もあり、多くの種屋がこの風穴を利用 しました。

蚕を飼育する上で最も重要なものは温度管理とも言われています。

蚕は春先に一斉に孵化するのが一般的ですが、蚕を低い温度の状態で保存しておくことで、春蚕だけでなく、夏蚕・秋蚕と必要に応じて孵化させる事ができます。

この役割として当時はこの「氷結の風穴」を利用しました。

風穴は縦 7.4m、横 2.9m、高さ 3.6m の石垣を積み上げた竪穴で、ビルで言うとおよそ2階程の高さになります。

下に降りれるよう石段も造られていて、 夏、地上の気温が 30°Cの日に穴の中は 5°C、積み石の間から 3°Cの 冷風が吹き出しています。

当時の人々が造られた天然の冷蔵庫「氷結の風穴」。是非一度体感してみてはいかがでしょうか。

■アクセス

● 名称 :三島神社・氷結の風穴

● 所在地:〒386-2203 上田市真田町傍陽

● 交通アクセス:(1)上田菅平ICから車で40分

(2)上田電鉄別所線別所温泉駅下車徒歩45分